Nós versus eles: o jornalismo como agente polarizador nas jornadas de junho de 2013

Bárbara Libório | dezembro de 2022

O jornalismo

Como jornalista, viver e cobrir as Jornadas de Junho me fez pensar sobre o quanto representações de conflitos como essa na imprensa não os mitificam e colaboram para um fenômeno antigo: o da polarização. Ora, se o mito naturaliza a história e eterniza a eventualidade, poderia então um conflito eventual ou temporário transformar-se em uma polarização perene se a mídia assim o mitificasse? Poderia a imagem de um manifestante em meio ao fogo tornar-se significante do “vandalismo”, da “barbaridade”, da “incivilidade” que agrupa esses indivíduos em um grupo que não é o meu, mas ao contrário, é o meu oposto?

Qual o papel, então, do jornalismo tradicional na criação da polarização como um agente em si: como a escolha de palavras, imagens e rotinas podem influenciar esse fenômeno? Para analisar como a imprensa contribui para o processo de polarização vivido pelo país na última década, pesquisei por 24 meses a produção acadêmica sobre o tema a analisei a auto apresentação positiva de um grupo e a apresentação negativa do outro na cobertura jornalística de conflitos, especialmente os de junho de 2013, que abriu oportunidades para que um conjunto heterogêneo de atores manifestasse suas divergências em relação ao governo, em um sistema político até então polarizado há ao menos duas décadas pelos mesmos partidos. Os resultados você vê nas páginas deste site.

Em junho de 2013 o Brasil se viu frente a manifestações populares que não eram tão grandes desde a redemocratização. Eram as Jornadas de Junho, como ficou conhecida a série de protestos contra o aumento da tarifa do transporte público, que teve início em São Paulo e se espalhou pelo país. No dia 12, a capa de um dos maiores jornais em circulação no país, a Folha de São Paulo, carregava em si também uma série de significados. Sobre a manchete “Contra tarifas, manifestantes vandalizam centro e Paulista”, a foto de manifestantes encapuzados fazendo uma barricada de ferro e fogo em meio a avenida mais importante da cidade era o destaque da página. Mais abaixo, outras duas imagens: a de policiais atirando balas de borracha e a de um ônibus sendo incendiado.

Junho de 2013 te polarizou?

Começa assim o texto publicado pelo jornal Folha de S.Paulo em 12 de junho de 2013, um dia após o teceiro ato das Jornadas de Junho na capital paulista – a série de protestos que pedia redução da tarifa do transporte público em São Paulo e se espalhou pelo país. Não é incomum que nos casos da cobertura de protestos em que há “rompimento da ordem” e interferência na vida da população ocorra uma inversão do lead jornalístico – aquele que é a primeira parte de uma notícia e que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo.

Isso se dá não por apenas uma, mas uma série de questões. Em parte por que o jornalismo prospera com conflitos, já que a tensão entre os sujeitos muitas vezes torna uma história dramática e interessante. Também porque a imprensa reproduz ideologias das classes dominantes, e sendo elas ideologias de grupo, elas são desenvolvidas e usadas em relação a outros grupos sociais: para competir com, dominar, resistir ou interagir de outra maneira com outros grupos e seus membros. E por fim, porque o jornalismo vive uma crise, e em busca de sobrevivência financeira frequentemente prioriza as editorias que maximizam o público e dá importância às informações com forte conteúdo emocional e à velocidade de sua publicação, precarizando ainda a mão-de-obra nas redações.

Mas o quanto essa escolha – a de inverter o lead, estampar imagens de caos junto a palavras estigmatizantes – ajuda a construir no imaginário coletivo as identidades dos grupos ali projetados? É comum que, ao posicionarmos indivíduos em grupos, o façamos colocando a nós mesmos, ou ao nosso grupo, como o centro. Os que diferem das nossas ideologias e costumes são, orbitando afastados de nós, “os outros”. E quando o outro nos é muito diferente, distanciando-se do modelo aceitável para identificação do grupo, ele é exótico, é espetacularizado, um tipo distante e raro com o qual não se consegue criar conexão ou empatia. O que colabora, é claro, para a perenidade do “nós”- ou do status quo.

Nos protestos de junho de 2013 havia uma série de questões em jogo: como os protestos poderiam influenciar as eleições de 2014, como a elite se posicionava sobre eles e o oposicionismo ou não aos governos estaduais e federal. Como afirma Jacques Siracusa apud Neveu (2004) é deverasmente simplista perceber uma reportagem como um resumo da realidade, fruto exclusivamente da equipe que a produziu. Isso seria esquecer, dentre várias coisas, a cadeia de produção em que a reportagem é formatada pelo comando da redação e que, além da hierarquia, entram em jogo ainda as lógicas do campo político e econômico.

Em vez de a notícia vir na ordem “quem, como, quando, onde, por que e com quais consequências”, o processo é invertido: as consequências aparecem como notícia, representando “o quê”, e todos os envolvidos no protesto passam a ser vistos como envolvidos nessas consequências.

( PAIERO e SCHARTZ, 2019)

“As ruas da região central de São Paulo viveram ontem um clima de guerra durante o mais violento protesto contra a alta da tarifa do transporte coletivo, que durou mais de cinco horas. O ato resultou em uma série de confrontos entre manifestantes e policiais militares e em cenas de vandalismo de maior proporção do que nos dois protestos anteriores, na semana passada.“

Para entender como a autoapresentação positiva de “nós” e a apresentação negativa do “outro” influenciou a opinião pública na cobertura jornalística de junho de 2013, vamos fazer um teste?

O texto abaixo poderia ser o de uma reportagem sobre a noite de protestos de 11 de junho em São Paulo. Leia com calma.

Protesto contra tarifa tem confrontos em SP

Terceiro ato do MPL tem novos protagonistas: pequenos grupos que incitam violência e policiais que reprimiram fortemente o ato

As ruas da região central de São Paulo foram palco de uma nova manifestação contra o aumento da tarifa do transporte público. Durante as mais de cinco horas de ato, houve fechamento de vias públicas e confronto com policiais que tentaram dispersar os manifestantes. Não se sabe ao certo como o conflito começou, mas policiais e manifestantes ficaram feridos.

Desde o início de junho, manifestantes vêm se reunindo em atos convocados pelo Movimento Passe Livre para reivindicar o não-aumento da tarifa do transporte público, que em São Paulo passou de R$ 3 para R$ 3,20 este mês. Apesar de o aumento ser menor que a inflação do último ano, o ritmo de crescimento dos valores das passagens cresceu na última década e pesou na renda dos paulistanos.

A passeata pelo centro de São Paulo, no entanto, não terminou de maneira tranquila. Neste que foi o terceiro ato contra o aumento das tarifas, alguns grupos pequenos que incitaram a violência durante a manifestação, jogando coquetéis molotov e pedras contra os policiais, ou quebrando agências bancárias e outros estabelecimentos comerciais, começam a chamar a atenção do Estado, dos policiais e dos próprios organizadores do evento.

A PM afirma que os manifestantes começaram a atacar os policiais, que revidaram com balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta. O Movimento Passe Livre, no entanto, afirma que o confronto foi uma resposta à violência excessiva da PM que tentava reprimir o protesto.

As informações sobre o número de pessoas no ato também estão desencontradas. A polícia estimou em mais de 5.000 os participantes. A prefeitura, por meio da Guarda Civil Metropolitana, afirmou serem 2.500.

A manifestação ocorreu sem a presença na cidade do prefeito Fernando Haddad (PT) e do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que monitoraram de Paris, onde apresentam a candidatura de São Paulo para a Expo 2020.

TRAJETO DO ATO

O ato de ontem começou na Paulista, às 17h, e seguiu pacificamente pela rua da Consolação em direção ao centro, bloqueando a via. Depois, entrou no acesso à ligação Leste-Oeste, o que segundo a PM desrespeitou o acordo para que o ato seguisse para a Câmara. No trajeto feito pelos manifestantes, um rapaz que pichava uma mureta foi agredido por policiais e detido, e dali em diante pequenos confrontos começaram.

Apesar de aceitar negociar o itinerário do trajeto com a PM, membros do MPL defendem o direito à cidade e ao livre protesto e também já afirmaram que não incentivam a violência em suas manifestações, mas não podem contar a "revolta popular".

O primeiro embate se deu no terminal Parque Dom Pedro 2º, quando algumas pessoas furaram o bloqueio policial. A Força Tática formou nova barreira e manifestantes e houve enfrentamento de manifestantes e policiais com pedras, paus, lixeiras e bombas. A Folha presenciou o momento em que um PM, isolado da corporação e cercado por manifestantes, apontou a arma para participantes do ato no momento de embate.

Nas ruas do entorno da praça da Sé, as portas da estação chegaram a ser fechadas. Na Paulista, houve barricadas de fogo. Tudo terminou às 22h30 e não se sabe até agora o número de manifestantes e policiais feridos. Houve 20 detidos, ônibus parcialmente incendiados, vitrines de lojas e de bancos quebradas e ao menos duas estações de metrô (Brigadeiro e Trianon-Masp) danificadas. Um novo protesto está marcado para amanhã, no Theatro Municipal.

Depois de ler a reportagem, como você posicionaria os personagens envolvidos no diagrama abaixo? Clique aqui para votar e os resultados serão atualizados automaticamente.

Agora, essa é a íntegra da reportagem publicada pela Folha de S.Paulo em 12 de junho, um dia após o terceiro ato convocado pelo Movimento Passe Livre conta o aumento da tarifa do transporte público.

Protesto mais violento contra tarifa tem confrontos em série e vandalismo em SP Grupo culpa violência da polícia e admite que perdeu controle; PM diz ter sido alvo de coquetéis molotov

As ruas da região central de São Paulo viveram ontem um clima de guerra durante o mais violento protesto contra a alta da tarifa do transporte coletivo, que durou mais de cinco horas.

O ato resultou em uma série de confrontos entre manifestantes e policiais militares e em cenas de vandalismo de maior proporção do que nos dois protestos anteriores, na semana passada.

O dia terminou com saldo de 20 detidos, ônibus parcialmente incendiados, vitrines de lojas e de bancos quebradas e ao menos duas estações de metrô (Brigadeiro e Trianon-Masp) depredadas.

Os manifestantes lançaram pedras e paus contra a PM, que atirou balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta. Segundo a polícia, grupos atiraram até coquetéis molotov.

A Folha presenciou a agressão contra um PM que tentava evitar que o prédio do Tribunal de Justiça fosse pichado. Cercado, ele apontou uma arma para os manifestantes.

O ato foi organizado pelo Movimento Passe Livre, que se diz apartidário. Mas contou com a participação de partidos políticos de esquerda e movimentos anarquistas.

O grupo se diz contrário à violência e admite que não conseguiu controlar os manifestantes. Em sua avaliação, o confronto foi resultado de uma "revolta popular" e da violência excessiva da PM.

A polícia estimou em mais de 5.000 os participantes. A prefeitura, por meio da Guarda Civil Metropolitana, afirmou serem 2.500.

O grupo protesta contra a alta de R$ 3 para R$ 3,20 nas passagens, mas tem como bandeira a adoção da gratuidade no transporte público.

A manifestação de ontem ocorreu sem a presença na cidade do prefeito Fernando Haddad (PT) e do governador Geraldo Alckmin (PSDB), que monitoraram de Paris, onde apresentam a candidatura de São Paulo para a Expo 2020.

Eles não se pronunciaram.

PAZ E GUERRA

O ato de ontem começou na Paulista, às 17h, e seguiu pacificamente pela rua da Consolação em direção ao centro, bloqueando a via.

Depois, entrou no acesso à ligação Leste-Oeste, desrespeitando um acordo feito com a polícia para que o ato seguisse para a Câmara.

No trajeto, um rapaz que pichava uma mureta foi agredido por policiais e detido e o clima começou a esquentar.

O primeiro confronto foi no terminal Parque Dom Pedro 2º, quando o grupo furou o bloqueio policial. A Força Tática formou nova barreira e os policiais foram agredidos com pedras, paus e lixeiras. A PM revidou com bombas.

Outro grupo de manifestantes invadiu o terminal e pichou ônibus. A PM atirou mais bombas e passageiros correram desesperados.

Nas ruas do entorno da praça da Sé houve novos confrontos e as portas da estação chegaram a ser fechadas.

Um grupo voltou à Paulista e improvisou barricadas queimando lixo e placas com itinerários dos ônibus. Também quebraram orelhões, lixeiras e as entradas das estações de metrô. A confusão só terminou às 22h30. Um novo protesto está marcado para amanhã, no Theatro Municipal.

Se tivesse lido apenas esse texto, como você posicionaria os personagens envolvidos no diagrama? Clique aqui para votar e os resultados serão atualizados automaticamente.

Por fim, tendo em vista as experiências que teve agora, responda as perguntas abaixo. Clique aqui para votar e os resultados serão atualizados automaticamente.

A gente poderia analisar o discurso midiático em junho de 2013 de diferentes formas, mas aqui escolhemos a Análise Crítica do Discurso. E, para isso, precisamos recuperar um conceito que é a base dela: o da ordem do discurso, esmiuçado por Foucault quando ele descreve a maneira como o poder é exercido por meio das práticas discursivas.

[…] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. (FOCAULT, 1996, p. 8-9)

Uma noção crucial no estudo da compreensão da notícia é a de modelos mentais, detalhada pelo linguista Teun van Dijk em 2005: trata-se da representação mental de um acontecimento que as pessoas observam, do qual participam ou sobre o qual leem. Esses modelos, que são influenciados pelas crenças sociais e imaginários que circulam no meio social no qual se inserem – suas ideologias –, são a interface entre as estruturas sociais e o indivíduo, e influenciam, dentre outras coisas, em opiniões ou crenças avaliativas sobre acontecimentos e seus participantes.

Dijk pontua que esses modelos podem ser “manipulados” pelas estruturas e pelos conteúdos dos relatos noticiosos. Os próprios jornalistas podem ter seus próprios modelos de cada acontecimento e, influenciados pelas suas ideologias, podem escrever seus relatos de forma a que os leitores formem um modelo pelo menos parecido aos seus. O trabalho do jornalista consiste em se dotar de rotinas para hierarquizar rapidamente o caos da informação. E nessa hierarquia, a escolha pelo que se destaca e pelo que se omite tem consequências.

A ideologia do “mostrar a qualquer preço”, do “tornar visível o invisível” e do “selecionar o que é mais surpreendente” (as notícias ruins) faz com que se construa uma imagem fragmentada do espaço público, uma visão adequada aos objetivos das mídias, mas bem afastada de um reflexo fiel. Se são um espelho, as mídias não são mais do que um espelho deformante, ou mais ainda, são vários espelhos deformantes ao mesmo tempo, daqueles que se encontram nos parques de diversões e que, mesmo deformado, mostram, cada um à sua maneira, um fragmento amplificado, simplificado, estereotipado do mundo. (CHARAUDEAU, 2007, p. 20)

Esse fragmento tem poder. Isso porque, como nos lembra o autor Roger Silverstone, a mídia é capaz de filtrar e moldar realidades cotidianas, por meio de suas representações singulares e múltiplas, fornecendo critérios e referências para a condução da vida diária, para a produção e a manutenção do senso comum.

É esse conceito que inspira o entendimento do linguista Norman Fairclough – um dos mais difundidos expoentes da ACD – sobre o que é discurso: uma prática social reprodutora e transformadora de realidades sociais. Para ele, a análise deve ir além dos textos e de seus processos de produção e interpretação, mas considerar também a relação entre eles, os processos e suas condições sociais. A Análise Crítica do Discurso, então, não descreve apenas as estruturas do discurso, mas tenta explicá-las nos termos da interação social e, especialmente, da estrutura social. Ou seja: ela se concentra nos modos como as estruturas do discurso põem em prática, confirmam, legitimam, reproduzem ou desafiam relações de poder e de dominância na sociedade.

Mas como essa relação de poder acontece no discurso midiático? Para o linguista Patrick Charaudeau, toda comunicação midiática realiza-se em um duplo processo de transformação e de transação. No mundo a ser descrito se encontra o acontecimento bruto, e o processo de transformação consiste em fazer passar o acontecimento de um estado bruto (mas já interpretado), ao estado de mundo midiático construído, isto é, de notícia. Isso ocorre sob o processo de transação: a construção da notícia em função de como ela imagina que será recebida pelo receptor, o qual, por sua vez, reinterpreta a notícia. Esse duplo processo se inscreve em um contrato que determina as condições de encenação da informação, orientando as operações que se devem efetuar em cada um desses processos.

É preciso levar-se em conta que toda escolha nesse processo põe em evidência uma informação e silencia tantas outras, conduzindo, desta maneira, a compreensão da informação pelo receptor. Há escolhas sobre o que se quer transmitir, sobre como o discurso será enunciado, e sobre a maneira pela qual o receptor será influenciado.

"De cada vez que as pessoas leem um relato noticioso, por exemplo, sobre os distúrbios de 1992 em Los Angeles, formam um novo modelo sobre esse acontecimento (ou atualizam um já existente). Assim, “compreender um relato noticioso” significa que os leitores são capazes de construir nas suas mentes um modelo dos acontecimentos abordados nos textos noticiosos. Esse modelo pode incluir as suas opiniões sobre o acontecimento." (DIJK, 2005, p. 78)

[…] Os textos noticiosos podem enfatizar ou menosprezar as causas ou consequências dos acontecimentos ou as características dos atores nos acontecimentos noticiados. Assim, as notícias sabre os acontecimentos em Los Angeles podem menosprezar as causas ou os motivos racistas dos acontecimentos e enfatizar a natureza criminosa ou as actividades dos homens jovens negros, de uma forma tal que os modelos dos leitores seriam influenciados nessa direção. (DIJK, 2005, p. 79)

Mídia, ideologia e polarização

É importante pontuar tal reflexão para ter-se em conta que as ideologias, ou seja, as ideias dominantes que bem explicam Engel e Marx, são reproduzidas na imprensa e influenciam a audiência. Assim como Engels e Marx acreditavam que a classe dominada estava condicionada a criar representações baseadas no que a classe dominante determina, já que a burguesia era detentora dos meios de produção materiais, para Dijk, as ideologias não são inatas, mas aprendidas, partilhadas e usadas para identificar, formar e manter grupos sociais e seu poder. E as ideologias de grupo são desenvolvidas e usadas em relação a outros grupos sociais: para competir com, dominar, resistir ou interagir de outra maneira com outros grupos e seus membros.

Desse modo, as ideologias tipicamente representam quem somos, o que fazemos, por que o fazemos, como (deveríamos ou não deveríamos) fazê-lo, e para que o fazemos, ou seja, nossa identidade, ações, objetivos, normas e valores, recursos e interesses sociais. Nesse sentido, as ideologias são o autoesquema de um grupo coletivo, basicamente mental, que consiste de informação organizada por essas categorias esquemáticas.

E é justamente assim que, segundo ele, elas são expressas na mídia: pelas manifestações da polarização entre os grupos – “nós” versus “eles”. Um exemplo: as coisas ruins “deles” são noticiadas nas primeiras páginas, enquanto as “nossas” coisas más aparecerão nos jornais com menos destaques. Para isso, portanto, as identidades desses grupos e seus posicionamentos nos campos sociais precisam estar evidentes. E, assim, a mídia constrói as “nossas identidades” e as “identidades deles”, agrupando os indivíduos em grupos diferentes de acordo com “algum vetor de característica”.

Os discursos que constroem o Outro

Em 1996, em Ideological Discourse Analysis, Dijk autor analisa editoriais e artigos de opinião dos jornais americanos New York Times e Washington Post sobre terrorismo e sugere quais são as estruturas discursivas envolvidas “autoapresentação positiva e apresentação negativa do outro” sobre esse assunto na imprensa americana. De modo geral, elas são representativas de estratégias como a marginalização, a ausência de storytelling sobre outro, e a falta de suporte argumentativo ou gerenciamento de impressão quando se trata “deles”, por exemplo. Segundo o autor, essas estratégias podem aparecer em estruturas fonológicas (acento, tom, volume, entonação), gráficas (manchetes, caracteres em negrito), semânticas e retóricas, no estilo lexical, e mesmo na ordenação geral e tamanho das apresentações, dentre outros.

É importante destacar que na publicação Dijk atenta-se aos editoriais, artigos de jornais sem assinatura que explicam, avaliam e julgam uma notícia de especial importância. Teoricamente, no editorial, a opinião costuma ser bem mais explícita do que na notícia do dia a dia. Contudo, as mesmas estruturas detalhadas por Dijk em editoriais norte-americanos estão presentes nas reportagens dos veículos brasileiros sobre as Jornadas de Junho de 2013. São elas:

Exemplo: Essa estratégia discursiva esteve presente desde o primeiro momento da cobertura dos protestos. Mas tomemos ainda como exemplo a capa da edição do jornal Folha de São Paulo em 12 de junho. Ali, pela primeira vez, a reportagem sobre a manifestação da noite anterior é a manchete do jornal (Figura 3). Como descreve Dijk, o uso da manchete para exibir julgamentos positivos e negativos sobre grupos é uma estratégia de ênfase gráfica. O veículo usa a palavra "vandalizam" para referir-se ao comportamento dos manifestantes no protesto da noite anterior: "Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista". Além do teor da mensagem, o local em que ela se encontra na página do jornal é importante porque trata-se do título principal do primeiro caderno que indica a notícia mais importante. É também aquela que tem o poder de persuadir o leitor a ler ou não a notícia inteira.

Lexicalização negativa: É o que Djik (1996) descreve como “a seleção de palavras (fortemente) negativas para descrever as ações dos Outros: destruir, traumatizar, terrorismo, medo paralisante, ódio inflamado, gangues, turvo, envenenado, obsessão, extremismo, etc.”. Na ACD, as escolhas linguístico-discursivas são motivadas por ideologias que acusam a posição do ator social que produz aquele discurso.

Hipérbole: É o que Dijk (1996) descreve como “uma descrição de um evento ou ação em termos fortemente exagerados”, quando, por exemplo, um atentado a bomba no qual morreram poucas pessoas é comparado a um holocausto nuclear.

Exemplo: As reportagens de 12 de junho esforçaram-se para que o leitor pudesse imaginar o cenário dos protestos da noite anterior como um cenário apocalíptico. Em uma das matérias publicadas no caderno de Cotidiano, o jornal afirmou que "as ruas da região central de São Paulo viveram ontem um clima de guerra". O jornal não apenas utilizou o termo como, durante a cobertura desenrolada por todo o mês, transformou-o em retranca: "Guerra da Tarifa". A retranca, como diz o próprio Manual de Redação da Folha de S.Paulo, é o termo que designa cada unidade de texto em jornal. "Mais especificamente, designa o código (em letras e números) com que se localiza um texto nos diagramas de qualquer página de uma edição." Na prática, se o leitor quisesse procurar por reportagens com a temática dos protestos de junho, bastaria ele procurar pela retranca "Guerra da Tarifa" no jornal.

Movimento de compaixão: Descrito por Dijk (1996) como “mostrar empatia ou simpatia pelas (fracas) vítimas das ações dos Outros, de modo a aumentar a brutalidade do Outro”.

Exemplo: Esse movimento ficou claro no dia 12 de junho, na terceira matéria do caderno Cotidiano sobre o assunto, intitulada "Sozinho, PM quase foi linchado na região da Sé". A reportagem é um relato em primeira pessoa de um jornalista que testemunhou uma cena de confronto entre manifestantes e um policial. Já no abre do texto, no primeiro parágrafo, ressalta-se a brutalidade do "grupo desviante", de manifestantes: "Um policial militar com rosto banhado de sangue, cercado e agredido com socos, chutes e pedras por cerca de dez manifestantes". Aparecem também como vítimas dos protestos na imprensa tradicional todos os cidadãos que ficaram presos em seus trabalhos, casas ou no trânsito devido à interrupção de vias pelos manifestantes. Na edição do dia 8 de junho, por exemplo, uma das chamadas de capa do jornal (Figura 8) que destacava os confrontos do protesto realizado na noite anterior dizia que "o medo na região fez o comércio fechar mais cedo e um colégio e empresas anteciparam a saída de funcionários". A reportagem de capa do caderno de Cotidiano, intitulada "Novo ato contra tarifa faz até colégio fechar mais cedo", trouxe relatos de professores e pais que tiveram a rotina alterada pela manifestação. Há menção à fala de uma mãe: "Fiquei preocupada. Protestar é justo. Quebrar tudo, não."

Movimento de altruísmo aparente: Segundo Dijk (1996), relacionado ao movimento de compaixão, “este movimento é usado para enfatizar a compreensão da posição ou dos interesses de (alguns) dos Outros”. Chama-se “aparente”, porque o argumento geralmente não é desenvolvido e apenas tem uma função de negação e auto-apresentação positiva.

Exemplo: Há poucos movimentos de altruísmo aparente na narrativa do jornal. Os únicos talvez sejam aqueles em que o veículo de fato escuta ou ao menos reproduz o que dizem os primeiros organizadores dos protestos, o MPL. No dia 8 de junho reportagem intitulada "'É impossível controlar a revolta, diz movimento após protestos', diz movimento" dá espaço a uma nota escrita pelo movimento afirmando que "não incentiva a violência em momento algum de suas manifestações" e classificando como "brutal" a ação da PM ocorrida na noite anterior. O texto traz informações sobre alguns dos manifestantes detidos e dá espaço também à PM, que também em nota nega a truculência e afirma que agiu para "garantir a preservação da ordem, a livre manifestação e o direito de ir e vir das pessoas". Quantifica ainda o prejuízo do metrô com as estações que sofreram danos: 73 mil reias. Abaixo da reportagem há, em uma coluna, um infográfico pequeno e pouco detalhado com o perfil do MPL.

Concretização: Dijk (1996) explica que, para enfatizar seus atos negativos, outro movimento conhecido é descrever os atos em detalhes e em termos concretos e visualizáveis.

Exemplo: Há poucos movimentos de altruísmo aparente na narrativa do jornal. Os únicos talvez sejam aqueles em que o veículo de fato escuta ou ao menos reproduz o que dizem os primeiros organizadores dos protestos, o MPL. No dia 8 de junho reportagem intitulada "'É impossível controlar a revolta, diz movimento após protestos', diz movimento" dá espaço a uma nota escrita pelo movimento afirmando que "não incentiva a violência em momento algum de suas manifestações" e classificando como "brutal" a ação da PM ocorrida na noite anterior. O texto traz informações sobre alguns dos manifestantes detidos e dá espaço também à PM, que também em nota nega a truculência e afirma que agiu para "garantir a preservação da ordem, a livre manifestação e o direito de ir e vir das pessoas". Quantifica ainda o prejuízo do metrô com as estações que sofreram danos: 73 mil reias. Abaixo da reportagem há, em uma coluna, um infográfico pequeno e pouco detalhado com o perfil do MPL.

Violação de normas e valores: Para Dijk (1996), a maneira mais fundamental de estabelecer uma distinção entre “eles” e “nós” não é apenas descrever o “nós”em termos benevolentes e o “eles” em termos negativos, mas enfatizar que os “outros” violam as próprias normas e valores que prezamos.

Exemplo: É o que o jornal faz ao enfatizar, principalmente com o uso de imagens, que os manifestantes causaram transtornos aos próprios usuários de transporte público, que ficaram parados no trânsito ou tiveram sua mobilidade pela cidade reduzida, ou que houve dano ao patrimônio, com o incêndio de ônibus e possível redução de algumas frotas.

Pressuposição: Segundo Dijk, esse é um dispositivo semântico conhecido para enfatizar indiretamente nossas boas propriedades e as más propriedades deles. Essas propriedades são simplesmente consideradas conhecidas, como se fossem senso comum e, portanto, não precisam ser especificamente comprovadas.

Exemplo:É possível enxergar o dispositivo em dois momentos: o primeiro, semelhante à generalização, quando se pressupõe que todos os manifestantes estão ali pelos mesmos motivos e usando as mesmas táticas, embora nada prove isso. E o segundo, quando não há questionamento sobre a ação policial, partindo do pressuposto que as forças policiais agem sempre para proteger os cidadãos ou defenderem a si próprios.

Discursos que mitificam o Outro

Muitos campos do saber se dedicam a estudar a empatia e o antagonismo. Na área da Ciências Cognitivas e das Neurociências, por exemplo, Preston & de Waal e também Coplan têm importantes contribuições. Os primeiros, em 2002, propõem que a empatia se trata de “qualquer processo por meio do qual a atenção dispensada a um objeto gera no sujeito um estado que é mais aplicável ao estado ou à situação do objeto do que ao estado ou à situação anterior do próprio sujeito”. Enquanto Coplan, em 2011, não propõe apenas uma, mas várias definições para o conceito: a empatia como “sentir o que o outro sente”, como “estar emocionalmente afetado pelas emoções e experiências do outro, embora não necessariamente vivenciando as mesmas emoções”, como “imaginar-se na situação do outro”, como “imaginar ser o outro na situação deste outro”, entre outras.

Quando se trata de entender como a linguagem jornalística pode gerar efeitos empáticos ou antagônicos na audiência, destacamos a sistematização de Gonçalves-Segundo, em 2019, sobre diversos trabalhos. Cameron, por exemplo, destaca três tipos de gestos empáticos : os gestos de (i) permitir a conexão, o que inclui construções por meio das quais o self compartilha com o outro acesso a seu passado, presente e futuro em termos de pensamentos, sentimentos e comportamentos para diminuir distâncias; (ii) entrar na perspectiva do outro, que envolve demonstrar reconhecimento da validade da perspectiva do outro, que pode ser realizado pela simulação de estar no lugar do outro; e (iii) mudar a relação percebida de si e do outro, que abrange construções que sinalizam um estreitamento da distância entre o self e o outro e a modificação da maneira pela qual eles se representam mutuamente. Já Fillietaz propõe um conjunto de gestos de dispatia/antagonismo: (i) não permitir a conexão; (ii) rejeitar a perspectiva do outro ou subtrair- lhe credibilidade; (iii) desumanizar o outro.

Quando se trata de recursos linguísticos no texto, há uma série de processos de construção que podem projetar ou captar empatia e antagonismo, segundo Gonçalves-Segundo. O uso da terceira pessoa do plural ou da primeira pessoa do singular, por exemplo, pode ter efeito de pessoalizar ou coletivizar um vínculo. É possível criar vínculos ao partilhar vivências ou de representações daquilo que presumimos ser comum. Ainda com construções textuais podemos emular a presença, tentar transformar as representações em “concretas”, “visíveis”, “palpáveis”. Mas além delas, as novas tecnologias nos trazem novas discussões sobre se e como as ferramentas tecnológicas podem potencializar esse processo.

Diferentes tipos de imersão e realidade virtual (RV)

Muitos campos do saber se dedicam a estudar a empatia e o antagonismo. Na área da Ciências Cognitivas e das Neurociências, por exemplo, Preston & de Waal e também Coplan têm importantes contribuições. Os primeiros, em 2002, propõem que a empatia se trata de “qualquer processo por meio do qual a atenção dispensada a um objeto gera no sujeito um estado que é mais aplicável ao estado ou à situação do objeto do que ao estado ou à situação anterior do próprio sujeito”. Enquanto Coplan, em 2011, não propõe apenas uma, mas várias definições para o conceito: a empatia como “sentir o que o outro sente”, como “estar emocionalmente afetado pelas emoções e experiências do outro, embora não necessariamente vivenciando as mesmas emoções”, como “imaginar-se na situação do outro”, como “imaginar ser o outro na situação deste outro”, entre outras.

Quando se trata de entender como a linguagem jornalística pode gerar efeitos empáticos ou antagônicos na audiência, destacamos a sistematização de Gonçalves-Segundo, em 2019, sobre diversos trabalhos. Cameron, por exemplo, destaca três tipos de gestos empáticos : os gestos de (i) permitir a conexão, o que inclui construções por meio das quais o self compartilha com o outro acesso a seu passado, presente e futuro em termos de pensamentos, sentimentos e comportamentos para diminuir distâncias; (ii) entrar na perspectiva do outro, que envolve demonstrar reconhecimento da validade da perspectiva do outro, que pode ser realizado pela simulação de estar no lugar do outro; e (iii) mudar a relação percebida de si e do outro, que abrange construções que sinalizam um estreitamento da distância entre o self e o outro e a modificação da maneira pela qual eles se representam mutuamente. Já Fillietaz propõe um conjunto de gestos de dispatia/antagonismo: (i) não permitir a conexão; (ii) rejeitar a perspectiva do outro ou subtrair- lhe credibilidade; (iii) desumanizar o outro.

Quando se trata de recursos linguísticos no texto, há uma série de processos de construção que podem projetar ou captar empatia e antagonismo, segundo Gonçalves-Segundo. O uso da terceira pessoa do plural ou da primeira pessoa do singular, por exemplo, pode ter efeito de pessoalizar ou coletivizar um vínculo. É possível criar vínculos ao partilhar vivências ou de representações daquilo que presumimos ser comum. Ainda com construções textuais podemos emular a presença, tentar transformar as representações em “concretas”, “visíveis”, “palpáveis”. Mas além delas, as novas tecnologias nos trazem novas discussões sobre se e como as ferramentas tecnológicas podem potencializar esse processo.

Por um profundo jornalismo imersivo queremos dizer a sensação de transferência de um lugar para um espaço onde uma ação é credível e percebida de que realmente está acontecendo e, mais importante, ter o seu próprio corpo envolvido nesta ação. Acreditamos que o jornalismo imersivo oferece uma forma profundamente diferente de experimentar a notícia e, portanto, compreendê-la de uma forma que é impossível sem realmente estar lá.

(DE LA PEÑA, 2010, p. 300)

Por isso, a autora acredita que a realidade virtual (RV) é o “único sistema capaz de proporcionar uma experiência em primeira pessoa nos acontecimentos das notícias”. O jornalista brasileiro Luciano Costa concorda que o uso da realidade virtual no jornalismo promove um ponto de vista diferenciado das mídias tradicionais, com um potencial de causar um maior impacto e sensibilização do espectador ou mesmo promovendo a empatia de forma mais catártica. Segundo o autor, “a resposta emocional por experimentar um evento ou ação mesmo que virtualmente pode promover uma compreensão melhor sobre estes, além de provocar uma ação social como resultado do processamento emocional e cognitivo sobre os eventos”.

Ele propõe um esquema de características que tornam os produtos jornalísticos com o uso de realidade virtual aptos a propor um efeito imersivo no receptor. Ele sugere dois níveis de imersão: (i) o sensorial, que corresponde ao processo de subjetivação entre o usuário e a narrativa, o envolvimento psicológico entre o leitor e obra, e contém os graus de imersão de engajamento, adaptação e absorção, e (ii) o espacial, que contém os graus de imersão de presença, simulação e razoabilidade e, por técnicas de simulação e artifícios ópticos é capaz de transportar visualmente o usuário para outro contexto espacial. É no primeiro nível, mais especificamente no de adaptação, que acontece o envolvimento emocional com a narrativa, quando ocorre a adaptação e familiarização do usuário ao ambiente simulado e a absorção da narrativa de forma gradual, mas é no último, o de absorção, quando a obra capta a atenção do usuário de tal maneira que este perde os sinais do mundo externo, que a empatia atinge seu maior nível.

A discussão de promoção de empatia pela RV, não apenas em uso no jornalismo imersivo, é ampla. Em 2015 ficou famosa a fala do cineasta Chris Milk em um TED em que chamou a realidade virtual de uma “máquina de empatia”.

Eu comecei a perguntar: “Há um jeito de usar tecnologias modernas e inovadoras para contar histórias de maneiras diferentes, e contar novos tipos de histórias que as ferramentas tradicionais para filmar que usamos há 100 anos talvez não me permitissem contar?” Então comecei a experimentar, e tentei construir a mais avançada máquina de empatia.

(MILK, 2015)

Essa promoção de empatia se daria principalmente pelo que é chamado de conceito de embodiment, o que ocorre quando a tecnologia atua na experiência determinando-a a um modo particular de percepção, por ter se realizado através (through) dessa tecnologia. É quando a tecnologia se torna corpo e sentidos, em um processo que também é citado pelo autor Derrick De Kerckhove Kerckhove, em 2009, em “A Pele da Cultura”, quando propõe que a realidade virtual funcionaria como verdadeira extensão do nosso corpo. Mas, ainda que torne menos rígidos os limites da alteridade em uma narrativa, não há total concordância de que a realidade virtual seja a “chave” para ligar a máquina de empatia interna da audiência.

Uma das principais críticas ao modelo de realidade virtual como “máquina de empatia” é justamente a de que empatia não é uma “máquina”, ou seja, não é algo que acontece automaticamente.

Empatia não é algo que acontece automaticamente quando um usuário coloca um fone de ouvido. Deve ser produzida como em qualquer outro meio de contar histórias por meio de técnicas narrativas maduras empregadas por profissionais. (…) Mostrar pessoas em circunstâncias tristes por meio de um fone de ouvido não as tornará mais nem menos identificáveis do que mostrá- las na TV ou em fotos em um jornal. Na verdade, algumas fotos 2D valem 1000 VRs.

(MURRAY, 2016)

Para Janet H. Murray, na grande literatura ou no jornalismo a empatia vem de histórias bem escolhidas e altamente específicas, além de uma interpretação perspicaz e de meio de comunicação maduro. Eis seu ponto: um fone de ouvido de realidade virtual não é um meio maduro – é apenas uma plataforma, e instável e desconfortável. Do lado de cá, no Brasil, Murray encontra concordância em trabalhos como o de Julia Salles e M. Laura Ruggiero que, em 2019, afirmaram que um dos riscos é o de que que a “noção vaga” de tecnologia empática leve a RV a uma onda de poverty porn, um termo introduzido pela primeira vez nos anos 80 que sugeria o uso de mídia explorando situações de pobreza ou injustiça para aumentar doações a uma causa ou para introduzir situações sociais difíceis e específicas para audiências privilegiadas.

Uma das principais críticas ao modelo de realidade virtual como “máquina de empatia” é justamente a de que empatia não é uma “máquina”, ou seja, não é algo que acontece automaticamente.

Pensar em uma plataforma tecnológica, tal como realidade virtual, como um tipo de plugin que nos permite sentir como outros, é reduzir todos os processos humanos a uma mera ativação tecnológica. Se a história que estamos contando não possui um design cuidadoso e imersivo, um desenrolar emocional habilidoso, e um processo de narrativa detalhado, geraremos experiências que podem ser igualadas a um ‘turismo de situação’

(SALLES E RUGGIERO, 2019)

Empatia, antagonismo e imersão

Uma limitação específica da RV envolve segurança e controle. Durante os debates sobre as práticas de interrogatório dos Estados Unidos durante a guerra do Iraque, alguns jornalistas aventureiros e figuras públicas pediram para ser afogados, para ver como era. Eles normalmente relataram que foi horrível. Mas, na verdade, a experiência deles ficou muito aquém de quão terrível é verdadeiramente, porque parte do que o que torna tão ruim é que as pessoas não param quando você pede para pararem.

(BLOOM, 2017)

O debate é também sobre como a empatia é um processo cognitivo que acontece no cérebro do espectador, e não na tecnologia que lhe serve como ferramenta. Para Salles e Ruggiero a “máquina de empatia” já existe é o que conduziu a humanidade desde o aparecimento dos primeiros contadores de histórias. A realidade virtual é apenas um outro meio para se experimentá-las. E, mais que isso, ela pode simplesmente não gerar a empatia esperada porque há uma série de limitações ali implicadas. O psicólogo americano canadense Paul Bloom questiona em um artigo na The Atlantic de 2017: “Ninguém acha que ir para o centro da cidade sem levar a carteira irá fazer você apreciar como é ser pobre — por que essas simulações vão fazer melhor?’

Em agosto de 2013, a TV Folha, canal de vídeos do jornal Folha de S. Paulo na web, que já havia utilizado drones para captar imagens dos protestos de junho, usou os óculos Google Glass para transmitir ao vivo manifestações em São Paulo. Segundo o editor do “TV Folha”, João Wainer, foi a segunda vez no mundo que os óculos foram usados para esse fim. A primeira vez também foi justamente para transmitir protestos, mas na Turquia, pela Vice. Não há dúvidas que a RV pode intensificar a sensação de presença e a consequente imersão dos espectadores no evento narrado, assim como a empatia gerada, mas é fato que é confortável saber que basta fechar a tela do navegador quando a sensação de ataques de bombas de gás, ou paus e pedras se tornar insuportável.

Ainda assim, apesar de suas limitações, o jornalismo imersivo é capaz de “socializar” sentimentos individuais. Como diz Costa, se os acontecimentos que acontecem podem mudar uma realidade individual, compartilhar esta experiência por meio do jornalismo imersivo também pode mudar uma realidade coletiva.

Imersão ciberativista

Não é exagero dizer que as transmissões em tempo real de protestos e manifestações por veículos jornalísticos após junho de 2013 foram de alguma maneira inspiradas na cobertura que a Mídia Ninja fez das Jornadas, além, é claro, do que outros midiativistas já haviam feito nos Estados Unidos ou na Turquia. Sob alguma medida, em junho de 2013, as técnicas e estratégias usadas pela Mídia Ninja na cobertura das Jornadas de Junho vão ao encontro do que debatemos até aqui sobre imersão, tanto do ponto de vista da imersão do produtor de conteúdo quanto da audiência, inclusive com o auxílio de tecnologia. De fato, os midiativistas que estavam nos protestos produzindo conteúdo sobre a manifestação estavam habitando aquele espaço e narrando a experiência de maneira pessoal enquanto tinham como principal ferramenta de transmissão do conteúdo o streaming, com transmissões ao vivo realizadas por celular e sem edição.

A jornalista Juliana Freire Gutmann lembra, em 2014, que o uso da transmissão direta como estratégia de constituição de tempo presente e copresença forja um mesmo espaço-tempo partilhado entre instâncias de produção e consumo da notícia. A mesma presença que, como nos mostra Gonçalves-Segundo, é um dos recursos usados pelo produtor de notícias que busca atrair e gerar empatia no consumidor do texto, e que De la Peña acredita ser crucial para o jornalismo imersivo e uma das virtudes da realidade virtual. A sensação de presença do espectador em um acontecimento jornalístico pode auxiliar no processo de interiorização do conhecimento promovido pelas notícias, diz Costa. A estratégia do streaming, que já havia sido utilizada por outros ciberativistas em outros países, foi importante para o engajamento da audiência. Nos Estados Unidos, por exemplo, Manuel Castells afirma que foi a transmissão na internet de uma das manifestação do Occupy que “contagiou” os movimentos sociais em outras cidades americanas.

Reportar direto do local de acontecimento dos fatos contribui para a imersão do indivíduo no acontecimento. No caso das manifestações, a estratégia se opõe à postura tradicional dos grandes veículos de comunicação que optaram por se distanciar dos eventos ao preferir “subir no telhado” ou embarcar em helicópteros e se afastar da realidade (Brasil, 2013a).

(BRASIL, FRAZÃO, 2014)

Mas é importante lembrar que o fator motivador da construção da notícia dentro da Mídia Ninja não era uma linha editorial, era o ciberativismo, e por isso não analisamos a cobertura da MN como jornalística, mas principalmente como midiática. A estratégia testemunhal e o uso do streaming pela Mídia Ninja provavelmente trouxeram aos espectadores uma sensação de presença maior que aquela produzida pelos relatos dos jornalistas no dia posterior nos jornais impressos, ou mesmo as imagens da transmissão de jornais televisivos. No entanto, não é possível aferir se de veículos jornalísticos tradicionais teriam os mesmos resultados de engajamento que a Mídia Ninja justamente porque, como já mencionamos antes, as transmissões da MN fugiam do enquadramento jornalístico. A prática das transmissões ao vivo, in loco, por si só já elimina um dos critérios de noticiabilidade, que é a seleção das notícias, como afirmou a jornalista Marcela Mendonça em 2016. Na prática, portanto, os espectadores tiveram acesso ao que estava acontecendo nos protestos sem a mediação de um jornalista que tomaria a prévia decisão do que deveria ou não ser noticiado seguindo critérios de noticiabilidade.

Apesar das diferenças, no entanto, é fato que as estratégias de midiativistas no mundo todo inspiraram também o ecossistema jornalístico tradicional, principalmente porque elas têm impacto na audiência. No caso da Mídia Ninja, as transmissões ao vivo fizeram a página da MN no Facebook passar de 2.000 curtidas para 240 mil em um mês. As transmissões ao vivo tinham mais de 60 mil pessoas assistindo, o que à época correspondia a um ponto de audiência de acordo com a escala utilizada pelo Ibope. Uma baita audiência imersa nessa narrativa.

Um jornalismo guiado para a paz

A tensão entre personagens muitas vezes torna uma história dramática e interessante. Não à toa, dizemos que o jornalismo prospera com conflitos. Mas tendo isso em vista, repórteres e editores tendem a enfatizar nas rotinas da redação vozes extremas e eventos combativos. O problema é que isso tende mais a escalar um conflito do que a pacificá-lo.

Johan Galtung, sociólogo norueguês e principal fundador da disciplina de Estudos sobre Paz e Conflitos, foi quem introduziu o conceito de “violência cultural”. Segundo ele, para poder resolver a violência nos conflitos sociais, é preciso agir nos três diferentes tipos de violência: direta, estrutural e cultural. A última está presente nos discursos sociais, nos produtos culturais e comportamentos socialmente apreendidos.

[…] “violência cultural” é definida aqui como qualquer aspecto de uma cultura que pode ser utilizado para legitimar violência na sua forma direta ou estrutural. A violência simbólica construída em uma cultura não mata ou mutila como a violência direta ou a violência embutida na estrutura.

(GALTUNG, 1993, p. 291, tradução nossa)

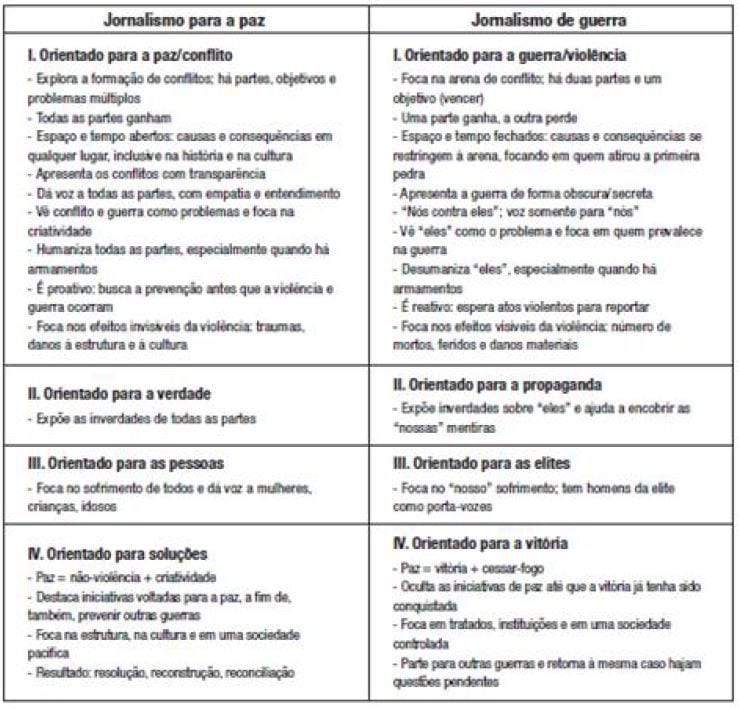

Nesse contexto, o jornalismo tem um papel fundamental na reprodução e propagação de estruturas de violência cultural. No caso da cobertura de conflitos, para Galtung, a mídia repousa na crença de que “conflito” é igual a “guerra”, onde a narrativa “nós versus eles” é o quadro predominante. Por isso, grande parte desse jornalismo de guerra se baseia nas mesmas suposições do jornalismo esportivo: com o foco único na vitória. Os autores sugerem, então, o chamado Jornalismo para a Paz. E ele funciona mais como o jornalismo de saúde: uma boa matéria de saúde que descreveria a batalha de um paciente contra células cancerígenas, mas também falaria sobre as causas do câncer, curas e medidas preventivas. Ele não oferece notícias a cada minuto; seu desenvolvimento tenta desdramatizar, explorar a complexidade do conflito e ter em conta os valores de todas as partes envolvidas.

Para estudiosos como Lynch e McGoldrick, as escolhas dos jornalistas ao cobrir conflitos tendem inevitavelmente a expandir ou contrair o espaço disponível para a sociedade em geral imaginar e trabalhar em direção a resultados pacíficos para os conflitos. Mas hoje, a luta pela audiência auxilia na presença da violência nos noticiários e, em muitos casos, junto ao sensacionalismo, recebe mais destaque que a informação a ser veiculada em si. Em uma pesquisa realizada em 2012, a análise da cobertura jornalística de 15 conflitos armados distintos constatou que existe um interesse desproporcionado pela violência e um desinteresse manifesto pela paz: somente 1,6% do conteúdo analisado correspondeu com os ideais de transformação de conflitos e paz positiva.

No jornalismo orientado para a guerra, apenas os conflitos em si e suas consequências visíveis, como o número de feridos ou mortos, as armas utilizadas ou os danos materiais causados, são considerados. Neste caso, pode-se notar uma desumanização da parte adversária (“inimiga”), alcançada através da exposição de inverdades sobre eles e acobertamento dos erros “nossos”. O resultado: apesar da extensa cobertura realizada pelo veículo de comunicação, o público continua descontextualizado e cria-se um clima de tristeza, ódio ou tensão em relação ao que foi divulgado. Além disso, a baixa sensibilidade à dor e ao sofrimento dos outros favorece o individualismo e a indiferença. A percepção do mundo de maneira negativa (um ambiente perigoso e miserável) gera pessimismo, desconfiança e medo, restringindo a participação da população no espaço coletivo. Desta maneira, a mudança e a transformação social se fazem pouco prováveis.

As diferenças entre o jornalismo de guerra e o jornalismo para a paz, ficam mais claras na Tabela abaixo:

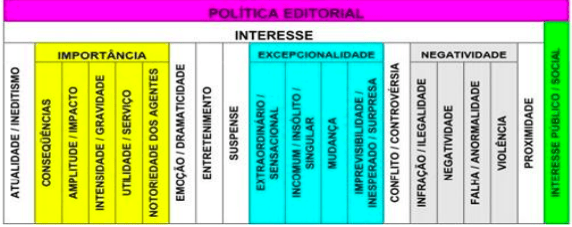

Critérios de noticiabilidade sob a perspectiva de paz

Talvez você já tenha se perguntado sobre quais valores um evento precisa ter para se transformar em notícia. São os chamados “valores-notícia”, que são usados de duas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, são critérios para selecionar, do material disponível para a redação, os elementos dignos de serem incluídos no produto final. Em segundo lugar, funcionam como linhas guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade na preparação das notícias a serem apresentadas ao público.

É comum acreditar que o Jornalismo de guerra e o Jornalismo para a Paz se diferenciam essencialmente na percepção a respeito do que é e do que não é notícia. Por isso, muitos se perguntam se, ao adotar um jornalismo voltado para a paz, deixaríamos de noticiar conflitos e guerras, mascarando a realidade. É, no entanto, não na seleção, mas no segundo momento, o de apresentação do material, que os valores-notícia do Jornalismo de guerra e do Jornalismo para a Paz se distinguem principalmente.

Muitos autores debruçaram-se sobre a listagem de valores-notícia. Fabiane Barbosa Moreira, em 2006, fez uma revisão de autores e perspectivas, apresentando a síntese a seguir:

Outros autores tentaram pensá-los sob uma perspectiva de paz. Em 2017, Daniele Ferreira Seridório e Victor Luis dos Santos Barbosa identificaram três grandes obstáculos para vê-los assim: 1) o subitem “notoriedade dos agentes”, ou seja, o quanto o ator envolvido na notícia é importante, já que o Jornalismo para a Paz preza não por dar proeminência a um único agente, mas principalmente a “dar voz a todas as partes; 2) “conflito/controvérsia”, que tradicionalmente é noticiado totalmente na arena, em que uma parte sai como vencedora e outra como perdedora, e as causas e consequências se restringem à arena de disputa em si, enquanto o Jornalismo de Paz lida com a resolução do conflito em si, apresentado uma nova forma de encará-lo; 3) e o item “negatividade”, tendo em vista que o Jornalismo para a paz se nega a focar somente nisso. Segundo os autores, no entanto, itens como “atualidade/ineditismo”, “importância” e “emoção/dramaticidade” podem encontrar consonância, com a proposta, por exemplo, de humanizar questões envolvendo pessoas vulneráveis.

Junho de 2013 e Jornalismo para a Paz

As manifestações de junho contemplavam uma série de valores-notícia que poderiam ser abordados sob a perspectiva de paz. Sobre “atualidade/ineditismo”, ou mesmo “excepcionalidade”, embora fosse a primeira vez que uma manifestação pela tarifa zero no transporte público tomasse proporções nacionais, não houve exploração sobre a formação do conflito, os perfis dos envolvidos, seus múltiplos objetivos e reivindicações. A tarifa dos transportes coletivos já foi o estopim de muitas revoltas: em 1879, com a Revolta do Vintém; o Quebra-Quebra de 1947, em São Paulo; a greve dos bondes no Rio de Janeiro em 1956, quando a cidade ainda era a capital do país; a Revolta do Buzu em Salvador, em 2003; e a Revolta da Catraca em 2004, em Florianópolis, para falar de algumas mais significativas. Mas foi a primeira vez que o debate ganhou contornos nacionais. Em parte, talvez, pela mobilização do Movimento Passe Livre, mas a mídia tampouco mostrou interesse em conhecer mais o movimento que, além das manifestações, tem trabalhos de divulgação, estudos e análises dos sistemas de transporte locais. Mesmo sobre os manifestantes em geral, apenas no dia 14 de junho a equipe de repórteres do G1 publicou uma reportagem com relatos de participantes do protesto em São Paulo. A maioria dos veículos esperou a publicação, em 24 de junho, de uma pesquisa do instituto de pesquisas Ibope com o perfil dos participantes dos atos.

No item importância, por exemplo, há o subitem “consequência”. Na cobertura analisada das jornadas de junho, as consequências publicizadas limitaram-se àquelas pontuais e efêmeras produzidas pelos atos “desviantes” do grupo de manifestantes: o fechamento de ruas e avenidas, a depredação de patrimônio público, os conflitos com policiais, etc. As consequências da redução da tarifa, pedidos dos manifestantes, poderia ter sido explorada do ponto de vista dos gastos públicos ou da mobilidade pelas cidades, por exemplo. Perdeu-se no período uma boa oportunidade de trazer a discussão sobre o transporte público a debate popular. Sabe-se que na década de 1980, o então Secretário de Transportes da cidade de São Paulo, o engenheiro Lúcio Gregori, sugeriu à então prefeita, Luiza Erundina, que o sistema de transporte coletivo fosse pago indiretamente pelos impostos e taxas que são pagos por todos, de forma progressiva. O projeto, no entanto, não foi aprovado. Há aí uma ampla discussão sobre taxação de impostos, subsídio do governo ao transporte público, direito à cidade e mobilidade, dentre outros.

Quando se trata de utilidade/serviço, coube aos veículos de mídia independentes, como a Mídia Ninja, e à própria população nas redes sociais publicizar conteúdos sobre como agir diante dos frequentes confrontos entre policiais e manifestantes nos atos. Muito falou-se, por exemplo, sobre o uso de vinagre para diminuir os efeitos das bombas de gás. Também foram compartilhados conteúdos sobre os direitos dos cidadãos em casos de revista policial ou detenção. O conteúdo mais similar a esses foi apenas republicado por Marcelo Rubens Paiva, colunista do jornal O Estado de São Paulo, em seu espaço de opinião no jornal em 16 de junho. O material “manual dos indignados – tudo que você precisa saber sobre protestos” foi publicado originalmente na página de Facebook Occupy São Paulo e trazia um guia de como protestar e ajudar de casa, como se comportar no protesto, orientações Jurídicas, e dicas de primeiros socorros.

Por fim, ao falar em excepcionalidade, seria possível também destacar iniciativas voltadas para a paz, a fim de solucionar o conflito e também prevenir outros. Muitas dessas respostas poderiam vir inclusive da investigação de como se deu a resolução dos conflitos em manifestações anteriores, como as já citadas acima, ou ainda da busca e debate de modelos já adotados em outros lugares para a redução ou extinção da tarifa do transporte público.

O Jornalismo de Soluções

Essa última perspectiva é bastante semelhante à do Jornalismo de Soluções (JS), que utiliza de alguns pontos do Jornalismo para a Paz para formular sua própria construção e tem como fio condutor da narrativa jornalística o processo de resolução [ou tentativa] de um problema.

O Jornalismo de Soluções, do termo original inglês Solutions Journalism(Sojo), é uma abordagem que privilegia respostas –enquanto ações coletivas –a problemas sociais sistêmicos, a partir de fontes de informação plurais e representativas em contextos histórico-sociais. É uma alternativa, não excludente, ao jornalismo factual, declaratório e pontual, que não explora tentativas de reverter questões perenes.

(JOHNSON, DE FREITAS, 2022)

A Solutions Journalism Network (SNJ) defende que o jornalismo de soluções concentra-se profundamente na resposta a um problema social; examina como a resposta funciona com detalhes significativos; concentra-se na eficácia, não nas boas intenções, apresentando evidências disponíveis dos resultados; oferece não apenas inspiração, mas insights que outros podem usar e discute o que não está funcionando na abordagem. Esse gênero do jornalismo precisa explicar ao público as causas do empecilho citado, quais são as limitações da solução, detalhar o processo da implementação e de como funcionou ou não a ação, dizer quais foram os resultados, apresentar uma nova informação ou perspectiva e incluir pessoas, sempre se concentrando no processo de resolução.

Em 2013, no entanto, poucos veículos de imprensa se dedicaram a buscar em junho de 2013 possíveis soluções para o conflito entre governos, polícia e manifestantes. A Revista Veja, publicou em 23 de junho a reportagem “O transporte público gratuito é possível?”, onde narra experiências bem sucedidas de gratuidade no transporte público na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. O jornal O Estado de Minas e a Revista Galileu fizeram o mesmo destacando o exemplo de quatro cidades brasileiras que já possuíam tarifa zero à época. O site Outras Palavras também publicou um artigo em profundidade dedicado a responder se a tarifa zero já é possível, quem paga por ela e como ela racionaliza o transporte urbano.

Já sobre o problema dos confrontos entre manifestantes e policiais, é difícil encontrar materiais publicados pela imprensa que tentam entender o fenômeno ou solucioná-lo. No dia 20 de junho, a BBC Brasil publicou a reportagem “Por que há confrontos em manifestações que começam pacíficas?” em que foram ouvidos especialistas em psicologia, filosofia e ciência política. Eles afirmaram que episódios de vandalismo em eventos de grandes proporções são previsíveis, mas que, no lugar de tomar medidas para prevenir a violência, polícia e outras autoridades acabaram por adotar condutas que abriram o caminho para a existência de mais confrontos.

Os primeiros exemplos, sobre iniciativas de tarifa zero, estão de acordo com a premissa do Jornalismo de Soluções que destaca a determinação do que funciona (ou não) como resposta aos problemas com apoio de evidências sólidas. Já o exemplo da BBC Brasil está mais de acordo com a premissa do Jornalismo para a Paz que apresenta os conflitos com transparência, dá voz a todas as partes e as humaniza especialmente quando há armamentos. Na prática, portanto, apesar do Jornalismo de Solução também objetivar a conscientização em todos os âmbitos, essa não lhe é característica central. Segundo Souza (2017, p. 12), o JS “objetiva munir os cidadãos com conhecimentos para promover um debate público instruído e para habilitar os indivíduos a encontrarem soluções para os problemas de suas comunidades.” A partir dos autores, pode-se destacar que o foco principal do Jornalismo de Solução é, portanto, engajar as pessoas a buscarem soluções para problemas locais através dos exemplos noticiados de soluções que deram certo em diferentes partes do mundo. Juntos, portanto, os dois podem oferecer uma interessante perspectiva para a cobertura de conflitos.

Situar-se, observar e descrever. No artigo A situação etnográfica: andar e ver, o antropólogo Hélio Silva descreve o estar em campo, a observação e a descrição do contexto percorrido e observado como três fluxos que se entrelaçam no cronograma de uma etnografia. Ou podem ser o olhar, o ouvir e o escrever, como descreveu em 1996 Roberto Cardoso de Oliveira os três momentos especialmente estratégicos do métier do antropólogo. Ambos permitem comparação com o cronograma executado pelo jornalista ao fazer uma reportagem. Segundo Erik Neveu, em 2004, o modelo anglo-americano de jornalismo, que originou as práticas jornalísticas que são hoje referência em boa parte do mundo, tem entre seus pontos centrais a observação dos fatos, a coleta de informações (um relato de campo) e a reconstituição dos fatos observados, que dá origem à reportagem. Semelhantes, né?

O antropólogo francês François Laplantine trata a etnografia como uma atitude de “impregnação e aprendizagem de uma cultura que não é a do etnógrafo”, que mobiliza o olhar e que tem na descrição etnográfica um processo de fazer ver: tornar o que vimos visível aos outros. Vemos aí outras duas características muito semelhantes ao fazer jornalístico: o estranhamento, uma das condições clássicas de realização da pesquisa etnográfica, que também acontece quando o jornalista imerge em situações que não lhe são cotidianas, e sua tarefa de reportá-las – ou seja, torná-las visíveis à audiência.

As convergências entre métodos e objetivos poderiam fazer crer que etnografia e jornalismo têm resultados também bastante semelhantes. Mas há em seus contextos uma série de condições bastante distintas. Uma delas é o tempo: enquanto não raramente um trabalho etnográfico se desdobra durante anos, as reportagens jornalísticas que levam mais de semanas para serem apuradas são bastante raras no dia a dia das redações. Quanto tempo leva uma pessoa para “impregnar-se” de uma cultura que não é a sua? A instantaneidade, o período entre o momento da ocorrência e a sua publicação no produto jornalístico, é fundamental uma vez que as teorias do jornalismo consideram o jornalismo uma forma de conhecimento sobre a realidade atual. Como destaca Neveu, a atividade jornalística é também definida como uma relação tensa com o tempo, que proíbe deliberações demoradas. São diferentes também as pressões sociais e econômicas que incidem sobre as produções jornalísticas. Ainda assim, é possível “pegar emprestado” do “temperamento etnográfica” muitas técnicas e conceitos que podem colaborar com o jornalismo não apenas etnográfico, mas aquele que busca não reproduzir estereótipos, criar pânicos morais ou incrementar da polarização social

Jornalismo etnografia

A descrição etnográfica na reportagem jornalística

Em 1989, o antropólogo estadunidense Clifford Geertz definiu a etnografia como uma interpretação de eventos com base em uma “descrição densa”. Usando uma metáfora, o autor explica que o piscar de olhos de um garoto pode ser visto apenas como uma contração da pálpebra, numa “definição superficial”. Já a descrição densa propõe-se a desvendar o significado desse gesto: o garoto pode ter piscado os olhos para se comunicar com um amigo, por exemplo. Segundo o antropólogo, o objeto de estudo do etnógrafo deve ser descrito em suas mais diversas particularidades, levando em conta todos os pequenos fatos que cercam sua vida social. Não apenas fatos em si, mas a ação social destes fatos, seus significados e suas significações. Afinal, é por intermédio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência, aquilo que somos e aquilo que podemos nos tornar.

Laplantine, em seu livro A descrição etnográfica, descreve a especificidade da descrição etnográfica – o que a difere de outras descrições, como a literária, por exemplo. A descrição etnográfica, segundo ele, é comandada por uma exigência de globalidade.

Não se trata de forma alguma de estabelecer um inventário exaustivo – ver tudo é impossível e tudo dizer é absurdo – mas antes, a partir de fatos concretos (“o concreto” que é o “completo”, como diz Maus) estabelecer relações. Compreender a inteligibilidade de um fenômeno é ao mesmo tempo interligá-lo à totalidade social na qual ele se inscreve e estudar as múltiplas dimensões que lhe são próprias.

(LAPLANTINE, 1996, p. 52)

O autor defende que compreender a inteligibilidade de um fenômeno é interligá-lo à totalidade social na qual ele se inscreve e estudar as múltiplas dimensões que lhe são próprias. Ele cita o trabalho realizado por Malinowski, em 1993, em Os Argonautas do Pacífico Ambiental, ao conseguir se desfazer de um “amontoado de fatos” e perceber a existência de uma teia de interações entre elementos que, à primeira vista, pareciam dissociados, mas que nos levam a entender o “sentido”.

Para avaliar como essas reflexões podem ser úteis na cobertura jornalística de protestos, podemos analisar duas reportagens publicadas de 12 de junho de 2013, um dia após a terceira de uma série de manifestações contra o aumento do preço da passagem dos transportes públicos em diversas cidades do país, publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. A primeira dela intitula-se “Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista” e, com uma descrição cronológica e quase que quantitativa dos acontecimentos daquela noite, traz o seguinte excerto: “Como saldo, 20 pessoas foram detidas. Dois ônibus foram parcialmente queimados, e outros, apedrejados. Estações de metrô foram depredadas, muros, pichados, e vitrines, quebradas. Lojas e bancos fecharam as portas.”

Outra, publicada na mesma edição leva o título de “Protesto mais violento contra tarifa tem confrontos em série e vandalismo em SP” e diz em seus dois primeiros parágrafos:

“As ruas da região central de São Paulo viveram ontem um clima de guerra durante o mais violento protesto contra a alta da tarifa do transporte coletivo, que durou mais de cinco horas. O ato resultou em uma série de confrontos entre manifestantes e policiais militares e em cenas de vandalismo de maior proporção do que nos dois protestos anteriores, na semana passada.”

Ambos os textos pouco contextualizam sobre quem eram aqueles manifestantes, mencionando apenas que eles protestavam contra o aumento da tarifa do transporte público e que era um público de 2.500 a 5.000 pessoas. Mesmo sobre a motivação dos protestos (o aumento no valor das passagens do transporte público) não há nenhuma reflexão – como o fato de que houve aumento de quase 300% do valor da passagem do metrô em São Paulo de 1995 a 2013, ou de que, ainda assim, o reajuste previsto para 2013 era menor que o da inflação acumulada nos últimos 12 meses.

Também há pouca contextualização sobre o confronto com policiais. Não sabemos sequer quantos estavam nas ruas naquela noite. A reportagem tampouco contextualiza as táticas utilizadas por ambos os grupos no confronto – seja o ataque à símbolos do capitalismo e da repressão econômica (bastante difundida pelos black blocs) pelos manifestantes, ou o uso de táticas de controle de distúrbios civis (algumas condenadas por organizações de direitos humanos) pela Polícia Militar.

Robert Park, jornalista, sociólogo norte-americano e um dos mais eminentes pensadores da Escola de Chicago, responsável pela primeira importante tentativa de estudo dos centros urbanos combinando conceitos teóricos e pesquisa de campo de caráter etnográfico, afirma em seu artigo Notícia como forma de conhecimento que a notícia trata de eventos isolados num todo e não busca relacioná-los uns aos outros, seja na forma de consequências causais, ou seja na forma de consequências teleológicas. Para o autor, a relação de um evento com o passado é tarefa do historiador, enquanto sua significância como fator determinante do futuro é tarefa da ciência da política. A perecibilidade faz com que, na sua forma mais elementar, o relato da notícia seja um simples flash, anunciando que um evento aconteceu.

A notícia chega em forma de pequenas comunicações independentes que podem ser compreendidas facilmente e rapidamente. De fato, a notícia desempenha as mesmas funções para o público que a percepção desempenha para o indivíduo; isto é, não apenas informa, mas orienta o público, dando a todos a notícia do que está acontecendo. Ela faz isso sem qualquer esforço do repórter para interpretar os eventos que relata, exceto à medida que os torna compreensíveis e interessantes.

(PARK, 1976, p. 60)

A notícia não apenas orienta o público como também influencia a opinião pública exerce um papel de forte influência na vida e no cotidiano das pessoas. É um elemento importante na organização da esfera pública e subsidia a opinião pública para os assuntos de interesses públicos e particulares em pauta na sociedade. Mas ao reduzir a notícias a flashes e ao simplificar a cobertura a um “amontoado de fatos” e estereótipos (como o do manifestante-vândalo, como trataremos abaixo), o jornalismo está dando pouco ou nenhum subsídio reflexivo à opinião pública. Principalmente quando se trata de situações conflitos, a limitação do relato aos níveis visíveis, sem aprofundamento nas raízes da disputa, ou uma cobertura superficial e descontextualizada de problemas, levam a uma narrativa de polarização e de pânicos morais. Os valores e práticas da descrição etnográfica, se incorporados às práticas jornalísticas, podem tornar esse quadro diferente.

Esquecer os nomes das coisas que vemos

Laplantine afirma também que a descrição etnográfica nunca é um simples exercício de transcrição ou de “descodificação”, mas uma atividade de construção e de tradução, durante a qual o pesquisador produz mais do que ele reproduz. Para o autor, a escrita descritiva no caso da pesquisa etnográfica não consiste em “comunicar informações” já possuídas por outros, ou exprimir conteúdo pré-existente e previamente dito, mas em fazer surgir o que ainda não foi dito, revelar o inédito. Ele cita o livro Degas Dança Desenho, de Paul Valéry para explicar como devemos “esquecer os nomes das coisas que vemos” ao descrevê-las.

Como explica Freire Filho, os estereótipos reduzem toda a variedade de características de um povo, uma raça, um gênero, uma classe social ou um “grupo desviante” a alguns poucos atributos essenciais (traços de personalidade, indumentária, linguagem verbal e corporal, comprometimento com certos objetivos etc.). Em seu artigo Mídia, Estereótipo e Representação das Minorias, ele afirma que os meios de comunicação de massa são a grande fonte de difusão e legitimação dos estereótipos, o que colabora decisivamente para a disseminação de pânicos morais.

Ao fazer o uso de termos como “vandalismo” para referenciar os manifestantes, sem contextualizar seus perfis, suas motivações e suas táticas, a mídia os isola em um grupo em que eles são “o outro” e, como diz Freire Filho, reduz um “grupo desviante” a alguns poucos atributos essenciais. O uso dos termos “clima de guerra”, “confusão”, e “violento” reforçam essa visão. Ao categorizá-los como “vândalos” a imprensa constrói sentidos que dão a esses indivíduos uma identidade estereotipada, como explicam os estudiosos em linguística Taisis Karim e Lucas Alvares em 2018, e cria “bodes expiatórios” para o pânico moral.

É o processo da semantização desses indivíduos pelo dizer da mídia brasileira. Esse funcionamento de linguagem, considerando aqui o real da língua e da história, toma-os como sujeitos “descivilizados” (aqueles que são civilizados, mas que agem como se não os fossem), um sujeito que deve ser significado de modo diferente dos demais, aqueles ditos normais – conforme normas pré-estabelecidas pelo ocidente civilizado.

(KARIM e ALVARES, 2018, p. 158)

Ao semantizar e estereotipar esses indivíduos, a mídia faz justamente o oposto do que aconselha Laplantine: reduz repetidamente o outro ao idêntico. E age, como cunhou Howard S. Becker, como um empreendedor moral: registra, identifica e rotula os casos em que há risco social, mediante o rompimento de padrões normativos. Ao retratar “o outro”, mais uma vez o jornalismo ganharia se introduzisse em suas práticas a visão etnográfica.

O Outro na etnografia e no jornalismo

A pesquisa etnográfica desde cedo procurou “apreender o ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida, sua visão de seu mundo”, como diz Malinowski. É preciso, sim, estranhar o outro. O estranhamento, essencial à pesquisa etnográfica, é descrito como o espanto causado pelas culturas distantes de nós, e que acarretam uma mudança de olhar para nossa própria cultura quando ambas se encontram. Ele é necessário, por exemplo, como mostra Laplantine, para obrigar-nos a ver não poderíamos imaginar uma vez que a dificuldade em fixar nossa atenção naquilo que já conhecemos é tanta que acabamos por considerar que “isso é assim mesmo”..

As capacidades de observação estão longe de implicar apenas o que é visível. A própria linguagem, e o etnógrafo, isto é, aquele que se esforça por transformar o olhar em escrita, deve desconfiar dos estereótipos e das imagens já prontas, de todos esses depósitos e sedimentos culturais que sempre levam à redução repetitiva do outro ao idêntico.

(LAPLANTINE,1996, p. 30)

A jornalista Márcia Veiga Silva nos lembra que, sabendo que o jornalista seleciona e hierarquiza acontecimentos que se transformarão em notícias, e tendo em vista a multiplicidade de grupos sociais sobre os quais essas histórias serão narradas, cabe pensar que cabe a esse profissional um exercício de alteridade. Se seguem auto-referenciados, segundo ela os jornalistas acabam refletindo o etnocentrismo, “uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência”.

Além disso, enquanto treina o nosso olhar, o estranhamento treina também a nossa escrita. Gosto muito da frase do antropólogo José Magnani: “Para quem é introduzido pela primeira vez num meio que lhe é estranho, tudo é significativo, nada pode ser previamente hierarquizado numa escala de valores entre o insignificante e o relevante: tudo é digno de observação e registro” .

No caso do jornalismo cotidiano, isso, é claro, pode ser um desafio. Primeiro porque nem tudo ali lhe é estranho: no caso da cobertura de protestos de rua, por exemplo, a cidade reportada é a cidade onde ele vive; os ônibus queimados são os ônibus que ele usa para ir do trabalho para casa; as avenidas bloqueadas são as mais famosas do município. Além disso, no primeiro protesto de Junho de 2013 era natural que algumas coisas parecessem estranhas aos repórteres – a motivação dos manifestantes, a violência policial, o protesto sem liderança. Mas como manter o estranhamento aos protestos após um mês de exaustiva cobertura?

É um desafio que se assemelha ao da antropologia urbana, o estudo da interação entre as cidades e os indivíduos. Gilberto Velho fala sobre isso em seu artigo O desafio da proximidade quando trata de como os antropólogos brasileiros foram se defrontando cada vez mais com o estudo de situações próximas e conhecimentos e da dificuldade de desnaturalizar noções, impressões, categorias, classificações que constituem a visão do mundo. O ato de se colocar no lugar do “outro”, desenvolver uma atitude de estranhamento de diversos fenômenos observados na cultura estudada se torna mais custoso quando tal cultura é familiar ao pesquisador.

Outra dificuldade é o fato de que jornalismo frequentemente entende o estranhamento ou a alteridade – o ato “de não fazer com que os juízos de valores da sociedade do(a) próprio(a) pesquisador(a) persistam ao olhar o Outro, evitando a armadilha de ver o Outro com os valores de uma sociedade tão distante que gere e reproduza o preconceito”, segundo as antrópologas Cornelia Eckert e Ana Luiza Carvalho da Rocha – como imparcialidade. Na etnografia, ainda que reconheçamos o outro e nos espantemos com ele, é impossível – e impensável – dissociar o observador do que é observado.

Nunca somos testemunhas objetivas observando objetos, e sim sujeitos observando outros sujeitos. Ou seja, nunca observamos os comportamentos de um grupo tais como se dariam se não estivéssemos ou se os sujeitos da observação fossem outros. Além disso, se o etnógrafo perturba determinada situação, e até cria uma situação nova, devido a sua presença, é por sua vez eminentemente perturbado por essa situação. Aquilo que o pesquisador vive, em sua relação com seus interlocutores (o que reprime ou sublima, o que detesta ou gosta), é parte integrante de sua pesquisa. Assim uma verdadeira antropologia científica deve sempre colocar o problema das motivações extra científicas do observador e da natureza da interação em jogo.

O jornalismo, em contrapartida, na busca pela objetividade e pela imparcialidade, acaba buscando a dissociação que na etnografia Laplantine diz ser impensável – como se ao selecionar e narrar o que é notícia o profissional pudesse descartar sua bagagem ideológica. “Enquanto a Antropologia atualmente identifica como fator determinante de seu trabalho a subjetividade oriunda das relações do confronto/encontro, o Jornalismo apega-se à noção de que há uma objetividade possível no relacionamento com suas fontes”, nos lembra a jornalista Cláudia Lago”. Se aplicássemos a perspectiva antropológica e etnográfica no jornalismo, haveria maior esforço no sentido de descentrar o olhar constituído, torná-lo permeável a pontos de vista, ângulos, vivências, à possibilidade de ser afetado pelo Outro, acolhendo-o em toda sua alteridade, sem reducionismos e estereótipos.

Para usar em sala de aula

(...) as guerras começam nas mentes dos homens, é nas mentes dos homens que devem ser construídas as defesas da paz.

Ato Constitutivo da Unesco

Objetivo: Analisar diferentes formatos de narrativas na cobertura jornalística de conflitos históricos, como as Jornadas de Junho de 2013, refletindo sobre seu impacto na compreensão das informações e na formação de opinião sobre os atores envolvidos.

Duração sugerida: 2 horas

Segmento: Graduação em Comunicação Social

Principais pontos:

– Imprensa, ideologia e o “jornalismo de mercado”

– A construção do “outro” no jornalismo